「妈,医生说没什么大毛病。你在这里休养几天,做个全身检查就能回家了。」

病房里洋溢着轻松祥和的氛围,与之相对的,是病房外萧瑟的冷风。

早前,我接手了一位七十六岁的老年肝癌患者。和很多患者家属一样,这位女儿选择对老人隐瞒实情。一关上病房门,痛苦的神色就从她的声音中流露出来,她拉着我的手一叠声强调:

「麻烦您想想办法,花多少钱我都愿意。另外,千万要瞒着老人,我怕她受不住。」

我理解,她想给母亲最好的照顾:最好的医生、最好的病房,以及一个健康的假象。可老人不知道的是,她的肿瘤已经转移到整个腹部,皮肤呈灰黄色,我很担心这个颜色会更加明亮,那意味着完全阻碍了胆管。

告知本人病情,患者可能活得更久

在我国,平均每天超过 1 万人、每分钟有 7.5 个人被确诊为癌症。而医生与患者家属选择避开患者本人,另寻他处私密讨论的场景,每天都会在医院上演着。在中国传统儒家文化的浸染下,中国医生面对癌症患者,往往选择隐瞒。

但是,隐瞒病情真的更好吗?一份拥有我国近 3 万名肺癌患者样本量的调查报告,给出了完全相反的答案。

中国人民解放军海军军医大学苏彤和唐云翔教授团队 2019 年 12 月在 Phycho- Oncology 上发表了一篇研究。这份在我国上海开展的长达 14 年,患者样本量近 3 万的调查报告显示:告知实情,癌症患者可能活得更长久。

来源:Phycho-Oncology

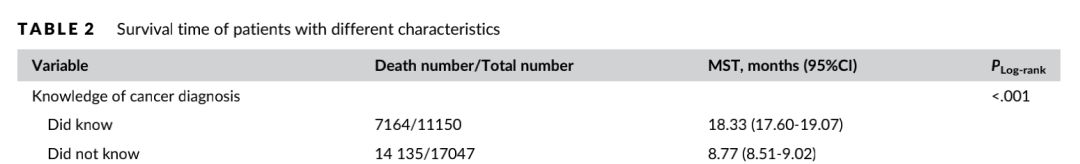

2002~2016 年,唐云翔教授团队联合上海市疾控中心对 29825 名患者开展了肺癌患者的大样本调查和长期随访。分析结果显示,知晓自己诊断结果的肺癌患者,比不知情患者的生存时间更长。知情患者中位生存时间为 18.33 个月,而不知情患者,中位生存时间为 8.77 个月。

来源:Phycho-Oncolog

这是平均数据。紧接着,唐教授又根据年龄、病理类型、临床分期、手术史、上报医院等级、职业分布等方面进行了多因素分析。结果依然表明,即使在高龄(年龄 ≥ 75 岁)、临床晚期(III-IV 期)、未手术、在二级医院诊断的患者亚组中,诊断知情患者仍然有更长的生存时间。

也就是说,对于癌症患者,即使是「年龄较大」或「病情较重」的患者,告知其癌症诊断的好处和必要性都超过了隐瞒。唐云翔在调查中表示,「在完全告知患者诊断结果后,患者虽然有可能会感到焦虑和痛苦,但从长远来看,这对他们有益。」

而这一结论,与我国临床长期以来通行「对癌症患者隐瞒病情」的做法,给出了完全相悖的结果。那么,国外有没有相似的调查数据来佐证这一结论呢?

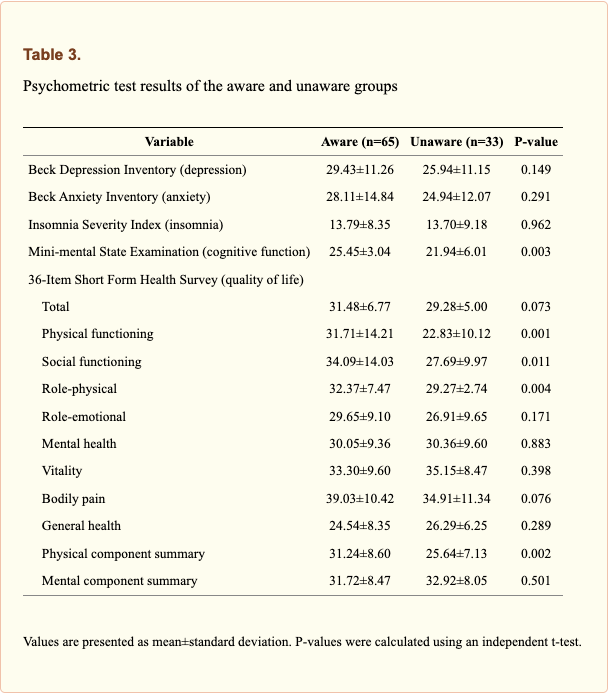

2020 年 4 月,Hanna Lee 等人对两家综合医院临终关怀病房的患者纳入 98 名受试者。数据表明,充分的病情和预后知情对晚期癌症患者的生存和生活质量产生积极影响。相比知情组而言,不知情组的认知障碍风险更高,生活质量也更差。

图片来源:pubmed

图片来源:pubmed

在更早的年份,欧美国家学者就对充分的患者告知所带来的积极影响给予了论证和肯定。比如在 2004 年,纽约学者 Jennifer Armstrong 就曾阐述了提高医生和患者本人之间沟通这一因素的对肿瘤治疗的作用。

来源:pubmed

研究证明,对癌症患者的正确告知,对治疗的效果是相对积极的。一时的情绪失控,不代表患者无法理性面对癌症。随着时间流逝,几乎所有患者都能慢慢接受这个消息,对治疗和生活做出自己理性的判断。

而从患者的主观角度出发,我们也应当关注其本人的意愿:患者想不想知道?知道了以后一定会崩溃吗?了解这些,也许能为我国临床实践和患者家属提供一些新的决策依据。

日本在 20 世纪 90 年代也为此做了大量科学研究。绝大多数日本的研究结果表明,患者应该被告知真相:

• 85%~90% 的患者都希望知道真相。

• 这种选择与年龄、性别、教育背景、职业无关。

• 这种选择与癌症早晚期无关,晚期癌症患者同样渴望知道真相。

• 对比试验表明,告诉患者实情,不会增加患者出现精神疾病,比如抑郁症、自杀倾向等的概率。

20 多年过去了,医生主动告知病人实情已经是主流选择。重要的是,日本的癌症生存率一直在提高,告知患者真相并没有带来大家担心的结果。

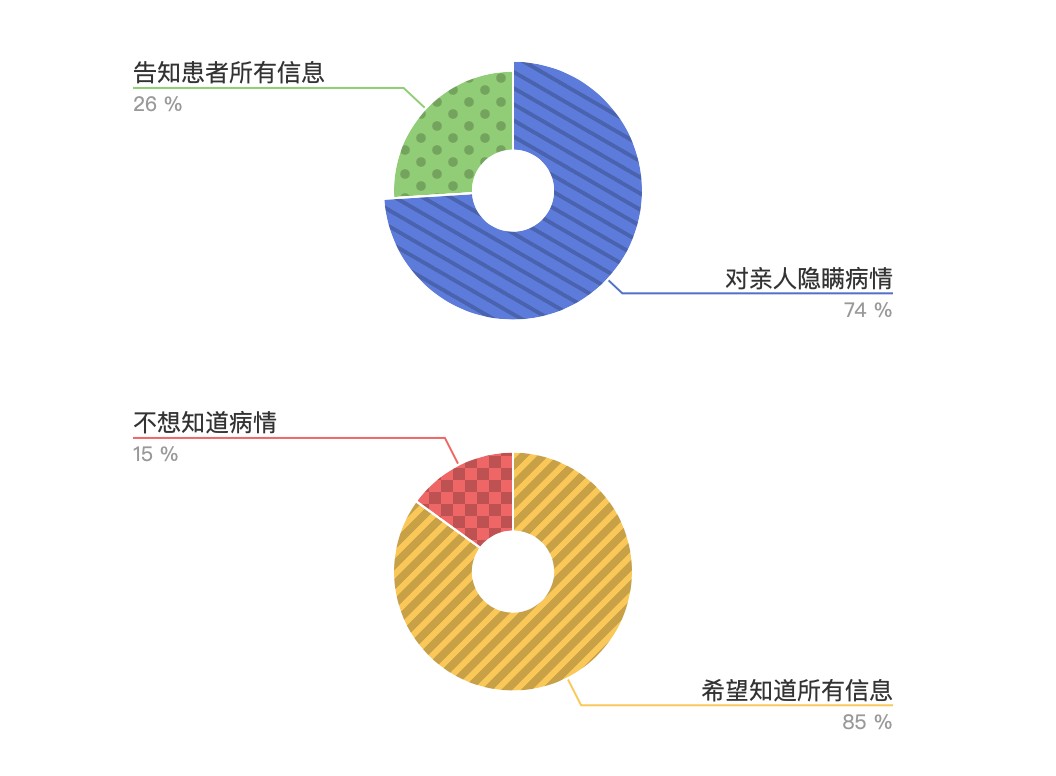

北京大学药学院客座教授李治中在讨论是否应该对患者隐瞒病情问题时,也得出了相似的结论:在亲人得病的时候,74% 的读者选择向亲人隐瞒所有或者部分病情;而在自己生病时,却有高达 85% 的人都希望能在第一时间知道所有信息,并参与治疗方案的沟通。

数据来源:参考文献 [6]

知道自己患有癌症的人,可能会积极改变生活方式,接受治疗,与疾病作斗争以延长生命。但对于个别心理承受能力较差或有严重的抑郁倾向的患者,可能不告知他们病情是一种更正确的选择。

中国医生为什么要隐瞒?

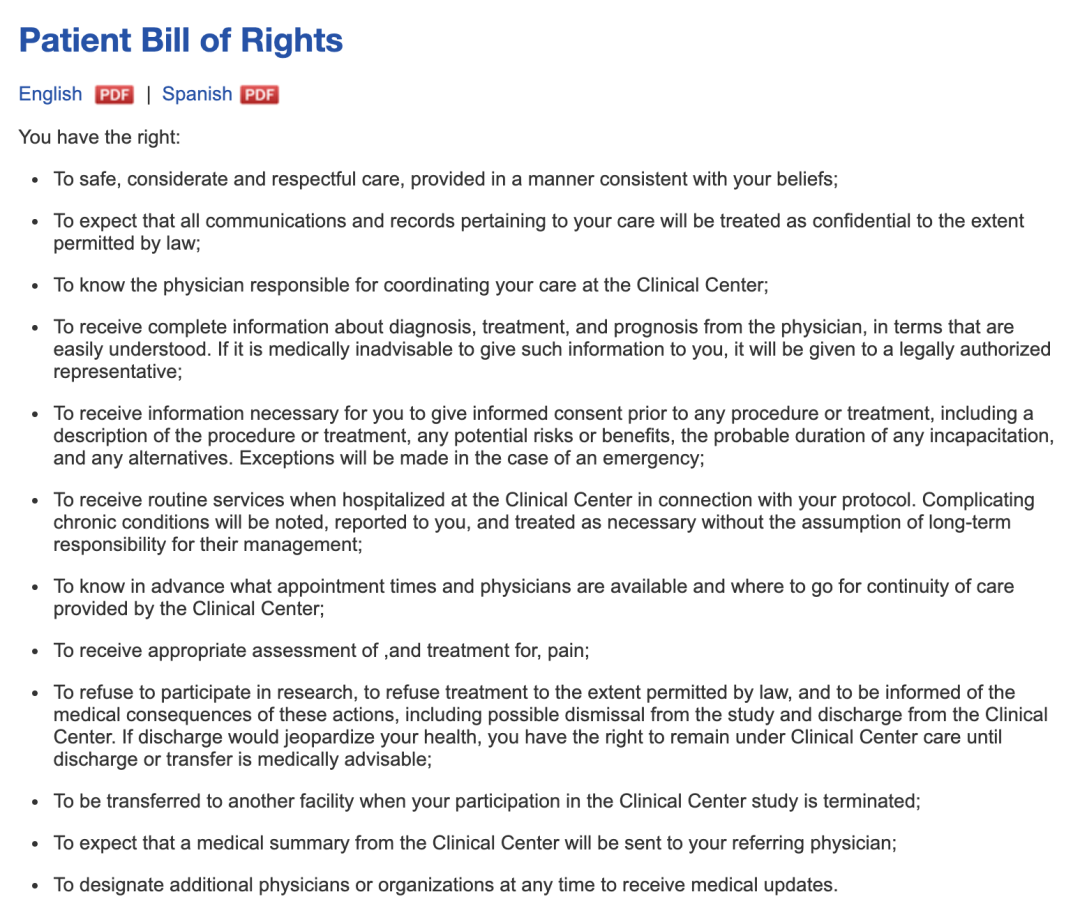

美国曾在 20 世纪 70 年代颁布《患者权利法案》,明确强调了患者享有知情同意权:

• 患者对疾病相关的诊断、治疗、预后等信息,享有知情权;

• 患者对于治疗、看护有接受或拒绝权;

• 患者在充分了解所有信息后,有自己判断利害得失的决定权。

来源:NIH

这个法案在保障患者基本权利的同时,有效地减少了医疗纠纷的发生率,因此快速在世界各国得到承认和广泛沿用。

而我国在《民法典》、《执行医师法》和《医疗事故处理条例》对病情告知也均有明确规定:在医疗活动中,医疗机构及其医务人员应当将患者的病情、医疗措施、医疗风险等如实告知患者。

但在如今中国的医疗现实中,患者罹患癌症时,首先告知患者家属,然后通过家属决定是否要告知患者本人依然是一种临床的默契。

那么,我国的医生为什么会选择隐瞒病情?

讳言生死的中国人

首先,中西方在是否告知癌症患者真实病情这件事上,一直存在较大的文化差异。

英国一项对 2231 名患者的调查发现,98% 的人更愿意知道他们的疾病是否为癌症。在 1979 年,97% 的美国医生表示愿意对患者透露癌症诊断结果。在北美、澳大利亚等地的调查也得到类似结果。

而在我国,医生的赞成告知率相对较低,87.5% 的医生赞成告知早期癌症诊断,40.5% 的医生赞成告知晚期癌症诊断;患者家属的赞成告知率更低,69.9% 的患者家属赞成告知早期癌症诊断,只有 34.4% 的患者家属赞成告知晚期癌症诊断。

传统的中国观念里,生命神圣理论统治了世世代代中国人对生命价值的认知。因此,即使患者正在遭受理论上完全无法避免的痛苦和死亡,本人已无生命意志,继续治疗只会徒增负担的情况下,家属也不同意患者进行生命自决。只要患者一息尚存,就必须不惜一切代价保护和延长,否则就会被良心不安,被人指责。

患者和医生普遍的观点是,认为对患者隐瞒癌症诊断更有利于其身心健康。本着人文关怀的心理,和对家属抉择的尊重,医生倾向于向患者隐瞒实情。这既是一种试图缓解患者内心的关怀举措,也显示出了传统儒家文化浸染下的良善本质。

我国法律不仅保护了患者的知情权,也同样保护了对患者隐瞒的权利。根据《民法典》1219 条,不能或者不易向患者说明的,应当向患者的近亲属说明,并取得其明确同意。什么是「不宜」,这个伦理的问题决定权掌握在医生手中,而这一判断原则是有利于患者诊治。

积水潭呼吸科副主任医师王小燕告诉丁香园,「无论是不是肿瘤,大家好像在文化上就有一种默契:不好的事情都不直接告诉病人。有意地隐瞒一些情况,其实是对患者的一种关怀和保护。所以当你把一个不好的消息直接告诉当事人的时候,文化上都会受到一定的谴责。」

王小燕医师分享了一个具体的例子:「有一些家属就会要求对病人严格保密,完全不告诉病人他到底是什么病。家属会给他找一个说法,比如说你这就是个慢性炎症,只是需要定期输液。其实这个是不符合医疗常识的,但是家属就这么骗病人,甚至把病人吃的一些抗肿瘤的药物拿别的药瓶换了,比如说换成维生素或者别的什么消炎药的瓶子。」

根植于每个人观念中的、对死亡与疾病的忌讳,是医生对告知回避的一个重要因素。

高优的家庭内部决策权

其次,出于最大可能避免纠纷,保障医疗系统正常运行的考虑,医生也会选择先告知患者的直系亲属。

在国外,患者充分的知情权是避免纠纷的重要因素,而那是基于「患者病情的第一知情人是本人」的基础之上。而我国的医疗纠纷主要是患者家属和医院之间的行为,而非患者本人。

王小燕老师告诉丁香园,一般医院实际的操作,是会让病人在住院的时候签署一份授权委托书,声明本人同意由某位指定亲友(比如配偶或者子女)来知晓和授权解决问题。

一些年龄较大或者意识不清的患者,会选择直接告知患者家属;而面对年轻的患者,院方才更倾向于在告知家属的同时告知本人。

重点是,「劝说」家属告知本人。

「在没有搞定家属之前,我们没法搞定病人」,王小燕医师道出了这个柔软字眼的本质,「确实存在一些当医护人员不小心透露相关字眼,招致病人家属不满,找上门来打架的情况。」

国人家庭内部决策优先于他人建议的传统,使医生拥有尽量避免插手他人家务事的自觉。

只有两种情况,是医生会主动劝说告知本人。一种可能是,年轻患者的心理承受能力较强,充分的知情权和选择权能够更好地让本人去保障生命权利。

另一种可能,则是当家属决策损害病人利益(比如病人有治疗希望但无决策能力)时,医生的做法是想一些理由劝说告知本人病情。如遇到态度强硬的家属,为了尽量避免冲突,医生往往无可奈何。

不告知,摩擦与纠纷就不存在了吗?

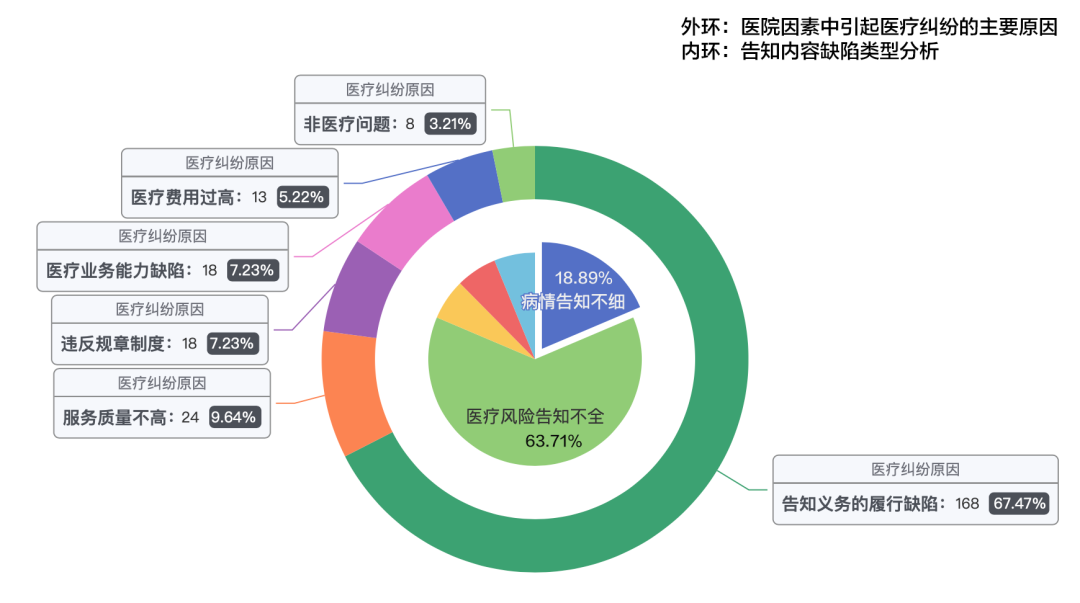

有学者以某三级甲等医院 2006~2016 年间发生的 186 例医疗纠纷为样本,调查医疗纠纷频发的原因。研究发现,纠纷原因主要包括社会因素、医院因素、患者因素三个方面。医疗机构自身因素中,「告知义务的履行缺陷」因素 168 个,占到整体的 67.47%,最主要的内容缺陷即为病情和医疗风险告知不全。

数据来源:参考文献 [1]

因此,正如前文所说,病情告知是防范医疗风险的必修课,是减少医疗纠纷的本源行为。

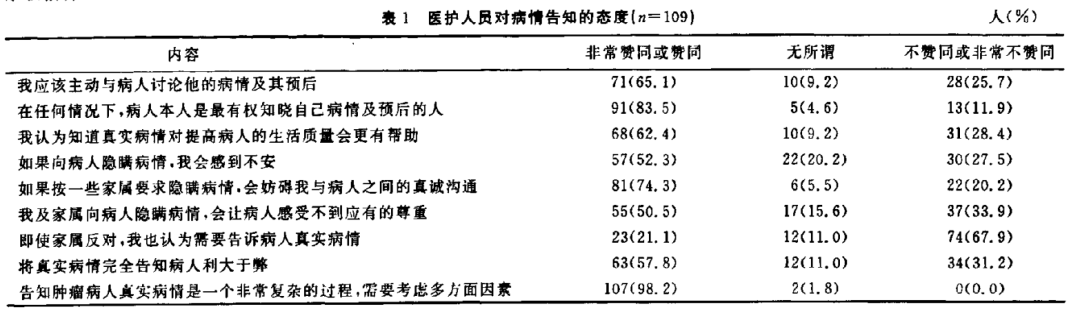

事实上,抛却种种限制因素,医护人员对病情告知的主观态度是非常正面的。复旦大学学者王立英等人于 2011 年 4 月对 109 名肿瘤科医护人员开展调查,发现超过八成的人赞同「在任何情况下,病人本人最有权知晓自己病情和预后」,而六成以上的人认为自己「应该主动告知」。

来源:参考文献 [1]

焦头烂额的客观现实

到了这一步,我们已经解决了循证问题,也解决了知情权的法律问题,但还有一个坎没有迈过去——欧美与我国在医疗体制和患者分布情况上的差异性。

律师张永泉告诉丁香园,「欧美的患者分布整体呈金字塔型,与其医疗机构水平分布相一致。而中国患者分布目前呈不合理的倒金字塔型,越基层的医疗机构患者分布越少,水平越高的医疗机构患者越多。」这种不科学的分布之下,是医生群体的不必要负担和医疗资源的严重倾斜。

这也决定了,我国的医院和医生首先要做的,是保障病人的生命健康权,其次是涉及到治疗费用的财产权,最后才是属于人文关怀层面的患者知情权和选择权。目前来讲,中国的医生在保证第一个层面就已经焦头烂额了。

「什么时候能把这些根本问题解决了,医院才有暇和能力去关注解决人文问题。」 这是很多人对病人告知问题的基本态度,也是现在医疗体制下无奈的现实。

目前我国大多运用经验主义去解决告知问题,缺乏相关的规范和培训流程。退一步来说,即使有了规范,它的可参考性也不大。王小燕医师解释道,「毕竟人与人,家庭与家庭之间的差异是一道鸿沟。这种涉及文化和伦理而非纯医疗性的问题,一刀切的后果可能会更灾难。」

还有,作为患者告知的配套动作,「生前预嘱」和「临终关怀」的发展,能反向推动患者告知吗?

有可能,但道阻且长。

生前预嘱(Living Will),这是一个对大众,甚至对部分医生来说都相对陌生的概念。它是指个人在健康或意识清醒状态下签署的,说明在不可治愈的伤病末期,使用或不使用某些医疗处置措施的书面文件。

这份文件于 1969 年,由美国伊利诺伊州的律师 Kutner 提出。它保障了患者的充分知情权和选择权,可以让患者在清醒和健康时选择医疗代理人,想要的医疗、生活和精神照护,和最后的遗言,在最后时刻能够实现「尊严死」的权利。目前已在北美欧洲新加坡和中国台湾广泛应用且具有法律效力。

中国内地对生前预嘱的研究仍处于初步阶段,2006 年,由协和医院牵头,与首都医科大学复兴医院、航天中心医院、中国医学论坛报社、北京市天元律师事务共同发起建立了「选择与尊严」网站,该网站以美国的「Five Wishes」为基础翻译拟写了中文生前预嘱的样本,即「五个愿望」文件。

来源:lwpa

目前生前预嘱在我国的推进是艰难而缓慢的,大众认知度低,其法律效力不足以阻却医疗纠纷的发生,以及文件本身可随意撤销或更改的性质,都给它的实际应用加大了难度。

具体表现为,对患者来说,生前预嘱是消极对待的行为。许多缺乏基本医学常识的患者难以作出对自己真正有利的预嘱;或者当患者死亡,家属对其预嘱真实性有争议,容易引起纠纷。因此,医务人员对其持相对保守的态度,更多的是考虑尽相应水平的诊疗义务。

而临终关怀的发展轨迹也是相似的。

王小燕医师告诉丁香园,目前中国整体而言缺乏人力、精力、物力来做这件事。有一些医生正在做相关探索,比如北京协和医院开展的舒缓医疗。但从耗费极大的医疗资源,低效率的工作,不匹配的经济投入产出比综合考量,这件事在「医院」这个场景推广是不现实的。

事实上,这种更偏向精神支持和心理安慰的治疗,在国外多由家庭医生,牧师,和教友完成。在我国,未来若要发展,可能也会在社区,疗养机构和家庭内部缓慢展开。

策划:Beatrice、Leu.

致谢:本文经 北京积水潭医院呼吸科副主任医师 王小燕 、国浩(天津)律师事务所律师 张永泉 专业审核

题图来源:站酷海洛

参考文献:

[1] 王丽英, 胡雁, 陆箴琦, 顾文英. 肿瘤科医护人员对晚期肿瘤病人实施预立医疗照护计划态度及影响因素调查 [J]. 护理研究,2012,26(13):1177-1181.

[2] 曾铁英, 周敏, 冯丽娟, 项莉, 方鹏骞. 癌症病人对重症病情告知态度的调查研究 [J]. 护理研究,2008,22(17):1522-1523.

[3] 陈兵, 吴娅利, 刘国祥. 履行医疗告知义务中存在的缺陷及对策 [J]. 解放军医院管理杂志,2018,25(5):420-422.D.

[4] 孙泽远, 代雨岑, 万方芳, 王洋洋, 高琳娜, 李静, 陈慧平. 生前预嘱和病情告知对癌症患者心理的影响 [J]. 医学与哲学,2020,41(13):26-30.

[5] 唐绍军, 姜洁, 曾利辉. 恶性肿瘤患者病情告知时的伦理冲突与应对策略 [J]. 中国医学伦理学,2017,30(10):1259-1262.

[6] 晋溶辰, 陈燕, 潘晓彦, 陈偶英, 朱建华, 黎吉娜. 癌症告知策略和早期应对方式与心理痛苦的关系研究 [J]. 中国全科医学,2013,16(4):450-452.

[7]Su T, He C, Li X, et al. Association between early informed diagnosis and survival time in patients with lung cancer. Psycho-Oncology. 2020;29:878–885.

[8]Lee MK, Baek SK, Kim SY, et al. Awareness of incurable cancer status and health-related quality of life among advanced cancer patients: aprospective cohort study. Palliat Med. 2013;27(2):144-154.

[9]Kazdaglis GA, ArnaoutogIou C, Karypidis D, et al.Disclosing the truth to terminal cancer patients: A discussion of ethical and cultural issues[J].East Mediterr Health J.2010, 16(4): 442-447.

[10]Thompson I, Melia K, Boyd K, et al. Nurslng ethics[M], 5td ed.London:Churchill Livingstone, 2006: 8.

[11]Dossa N. To tell the truth or not?[J].Journal of Community Nursing,2010, 24(4): 14-16.